2020年,最大的一批90后步入而立之年,自私、任性、非主流的标签,逐渐让位给“社畜”、佛系、养生的自嘲。在富足和贫乏、保守和洒脱、乐观和焦虑之间,这个年轻群体所呈现出的多元和矛盾,也是复杂中国社会与飞速发展时代的一个缩影。

奔三的90后,现在过得怎么样?他们所处的时代,在他们的成长轨迹和精神面貌中打下了怎样的印记?澎湃·镜相栏目推出系列策划《奔三的90后,现在过得怎么样》,一起来看看当代90后的生存图鉴吧。

“湃客·镜相”栏目首发独家非虚构作品,版权所有,任何媒体或平台不得未经许可转载。

我该从哪里跟您说起呢?从我对纽约的爱开始吧,我热爱这里的艺术电影,热爱理想主义的人们,热爱充满干劲的状态!

2018年初春,我过完了25岁生日,即将从纽约大学Tisch电影研究专业硕士毕业,当时,我面临一个选择:到底是留在纽约挣扎,还是直接回国找工作?

纽约就像一个宇宙飞船,满载来自世界各地的野心勃勃的人们。它是一个许多人都在做梦的城市,在这里,看月亮的人得到了极大的尊重!如果你坚持做自己喜欢的事,很容易就得到他人的鼓励。尤其是做艺术的人,无论是艺术电影、即兴喜剧,还是先锋戏剧等等,都能轻松找到志同道合的伙伴。纽约三年,这座城市极大地改变了我的思维模式、生活方式,满足了我对不确定机遇的好奇,允许我尽情释放对他人的友好,同时逼着我反观自身,确立了职业激情。尽管国际形势风云变幻,我申请的艺术家签证还没有定数,但是发自肺腑地说,我很想留在这个充满野心的城市继续闯荡!

可是我少有可供比照的参考系。从人文学科毕业,和本土人比拼英语,在一年时间内找到全职工作太难了,难到像是一种妄想。在越来越小的告别派对里,我目送着国际生朋友们一个个离去,其中包括我四年同盟的本科男友。我们当初从上海一起来纽约,我的梦想是理解他的全部,除了打游戏看电影,还要成为论文的第一读者,贴近杨绛和钱钟书那种如切如磋的学术伉俪模式。但是,我在回国的问题上举棋不定,破坏了他的安全感,他离开学术进入了职业精英的轨道,似乎转移了志趣,于是我们退回了朋友的关系。

面对不那么明朗的未来,我的父母难免忧心。爸爸有时半开玩笑半认真地问:“我的女儿啊,你什么时候开始挣钱啊?”惭愧,在物价高昂的纽约读电影研究硕士,我始终没能实现经济独立。不过父母非常开明,支持我“做自己喜欢的事,并想办法从中挣钱”,可是后半句强调得少,好像那是水到渠成的事,我只需要找到激情所在投入时间,成为行业里的出色人物,似乎获得可观薪酬自然而然。

父母是我逐梦的榜样。爸爸从小就喜欢追着火车跑,背诵列车时刻表,长大后,他选择了铁路的专业,做了铁路运输调度的工作,虽然越是节假日越忙,但这是他喜欢又擅长的工作。我的妈妈,在逐梦的路上绕了点路。当初她在家人建议下报考了计算机专业,的确非常有前景,但她不喜欢。妈妈床前总摊着一本《红楼梦》,每天反复翻看,书架上满是三毛的散文,爱看《唐顿庄园》等英美剧集,观影量远超过了我。可是受专业背景限制,她的工作常常都和计算机相关。直到去年,她通过层层考试,申请来美国当对外汉语老师,钻研教学方法,和外国同学介绍中国文化,她感到非常舒心。每次我聊起去留问题,妈妈说,这有什么可犹豫的?我看你在这里最快乐。

尽管我考虑到危机——我大概是国际生中最早开始实习的,从1969年建立的女性电影发行Women Make Movies,到中国独立影片发行dGenerate Films的代理公司Icarus Films,积攒了工作经验——但是仍然无法获得全职工作,毕竟毕业了,也不好意思再问家里要钱。

我倒在床上,感到泥潭深陷,想象JPG里自己盖着小被子,泪水浸没房间。我在头脑中翻阅自救锦囊,找到了毕业典礼小哥的一番话,他说:“保持行动”。没有人在一开始就准备好,你是在做的时候慢慢上手。外部的箴言在关键时刻有催化剂的作用,这个声音把我知道的道理再讲给我听一遍,我果然行动了起来。

我开始打电话给毕业去西海岸的学姐、回国做电影的学姐、正在做影视新闻的学姐,问她们如何实现经济独立,找到独特的职业轨道,如何决定去留。与原本不太熟悉的学姐们交谈,印证了大三在卫斯理学院交换期间的感悟:女性之间的互助网络可以提供极大的温暖。

她们用自己当年的狼狈处境,勇敢的职业决策,以及回望的反思之光,照亮了我迷雾重重的小径。哪怕我不能立即获得工作,但是倾吐和聆听都舒缓了我的心情和情绪。我直面问题,开始四处告诉朋友们,我在找发行工作,听到消息请联系我,哪怕是有薪酬的实习也好。果然,毕业后的第一份发行实习就是纽约大学的同学告诉我的,她的老板和Zeitgeist Films的老板是好朋友。对于小公司,熟人推荐面试就像唠家常,而陌生人可能连简历都无处投放。就这样,我开始了每日20美元补贴的实习,享受着无薪实习中的豪华版本。

事实上,这段失业的日子,我一面找纽约的全职工作,一面保持行动,远程为华语电影做了很多事情!

其中一项是,我继续在暑期回国时加入的电影初创公司“午夜失焦”兼职。这家公司旗下有制片、国际销售和媒体厂牌,整个团队在巴黎、北京、上海、东京、纽约,都是电影迷兼工作狂,为作者型电影用爱发电。如果说一个青年导演有很强的作者意图去拍摄一部影片,我们会通过创投会、众筹等多种途径寻求资金,帮导演实现想法。电影完成后,我们根据影片主题和风格制定策略,投报电影节。我们熟悉电影节的运转,认识许多选片人,因为一直推荐优秀影片获得了信赖,对方愿意仔细多看几眼。如果影片入围电影节,我们还会陪同导演团队到现场,联系媒体曝光。接下来,我们为电影寻找各地区的发行商,让电影遇到更多观众,也实现盈利。

我主要负责寻找北美发行和全频道的社交媒体宣传,无论是做导演访谈,翻译物料,还是在脸书和微博上更新入围信息,邮件联络发行商,我都做得认认真真,希望每一步都能让华语电影离欣赏它的观众更近一点。

等到2019年,又一个春天到来时,我第一次参与欧洲三大电影节,以制片主任的身份跟随祝新导演的《漫游》团队来到柏林。电影节的几日真是忙碌极了,兴奋极了!我们在欧洲电影市场的小格子间轮流坐镇,和走过路过的世界各地从业者介绍电影,跟选片人和发行商们见面约谈。我密集观影,拿着一打世界首映的票进入未知的黑箱,和老友重逢,和新朋友相遇,半夜还给“深焦”写短评,向远方的影迷朋友传达新鲜的见识和见解。

我们在线上聚集了在世界各地准备学电影、正在学电影和毕了业的同学们。最初有联通产业界和学术界的Cinetopia,后有准备电影留学的互助群,纽约学电影的新生交流群,再有“剧组招募令”发布板块形成的 “深焦”拍摄群,从笼统的“满世界找帮手”,拓展到北京、江浙沪、粤港澳、欧洲、日韩、东岸、西岸等地方拍摄群。我想让世界各地的青年电影人们沟通信息,展示自己,在人生早期遇见共同成长的靠谱朋友,或是在人生地不熟的时候有热心人帮助。作为管理者,我因此变得非常忙碌。但是,每每看到群里同学找到团队后短片入围A类电影节,通过心仪实习的面试,见到朋友一见如故开展合作,都让我很有成就感,极大地缓解了我的失业焦虑。尽管我还没有着落,但是我能帮助别人获得成果呀!

两年前,也就是2017年暑假,我第一次回国。我在回国的两个月内,打算尽可能尝试电影行业的环节,了解我未来的工作方向。

老师推荐我到上海国际电影节论坛部实习。上影节邀请的嘉宾咖位很高,我作为工作人员,整个过程特别开眼。当时,我第一次接机,举着张大春的名字,按照网上照片寻觅身影,而他早已健步如飞地绕过人群,在我身后招呼我。他说:“行走江湖的人,最擅长的就是不让别人操心”。一路上我问了许多问题,比如导演拍摄一部影片的创作冲动来自哪里,他说,有时是一个故事,一个情结,有时是一个技术难点,例如毕赣新片的一个动力来自片中2D向3D的转换。我答应他保密,直到《地球最后的夜晚》在纽约电影节上映,我才舒了口气。后来我的第一份自由职业工作,竟是这部影片的北美华语社群推广,真是缘分难料。

电影节后,我直奔北京,去一家制片公司实习,开始感受北漂生活。我租了三里屯边老社区的一间房,洗澡会漫水,室友不停地换。夏天没有空调,但是一楼很阴凉。空间狭小只放得下一张床,意味着我不用下床一切触手可及。那段时间我了解到影视内容在政策下的风险评估,认识了诊断剧本一针见血、待朋友特别真诚的北电伙伴,和楼下吉野家的牛肉饭培养了深厚的感情。

一位前辈说,她从我身上看到了当年的自己,热情地把我带入她的圈子。她引荐我配合高人气的主播小哥,现场给观众介绍“百老汇香港影展”。我记得自己穿着斑点裙,踏着高跟鞋,声音被风带走,观众听不清我在说什么,只是一个劲夸小姐姐可爱。而主播小哥完全不了解香港电影,猜海报人物的时候尴尬至极,镜头大部分时间对准开幕式小食,他一边吃一边抱怨最近工作忙。

汤唯出场时,电梯旁等候的小哥突然害羞,我满载观众的期望,钻进人群问汤唯:“听说您FIRST电影节期间晕倒了,最近休息得好吗?有没有吃好吃的?”她听到如此无关紧要的问题,先是一愣,再微笑解释说,休息好了,不过一直忙,没顾上美食。我暗自想,以后若无法深入交流、平等对话,还是不要犯傻了。当然香港影展本身很用心。我看了海报展,与安乐影视的江志强老板做了一段访谈,参与了《癫佬正传》《半边人》的放映,认识了百老汇认真负责的工作人员,也明白自己不适合做主播拍档。

业余时间,我发起两场点映,逼自己深入影迷圈。其中一场去了福建龙岩的外婆家,是范俭导演的纪录片《摇摇晃晃的人间》。我通过“大象点映”平台召集了70多人。这场点映可谓做得轰轰烈烈:表姐帮我烘烤了一屉美丽的小饼干,免费发放给来看电影的人。舅舅作为摄影师,拍了一堆活动照片。妈妈的中学同学们帮忙转发,把观影活动变成了一个开在电影院的同学会。我的同学们带着父母来观影,场面十分热闹和温馨。映后,我举着话筒跟大家主持了一段讨论,谈论人物的选择,鱼的意象,影片主角的动人时刻。这段经历,让我意识到电影可以作为人们相聚的理由,电影院的空间可以成为跨越年龄和背景的讨论场所。

重返纽约后,我就在思考把这些联结和火花带到各处,包括纽约华人身边。前阵子,我认识了一位定居佛罗里达州的清华妈妈,她希望能让孩子多接触华语片,学习汉语,即使远隔重洋,文化的根不要完全断掉。这也让我意识到第二代移民们是华语电影非常重要的观众,也是一个庞大的群体。

能做多少做多少,尽力去做,让像我自己这样的异乡人在电影世界找到共同的精神家园,是我想去付出和收获的心愿。

在这期间,我还经历了一件大事。我和男友和平分手了。这给予我的除了伤感,更多的是惊异。四年关键时期的共同成长,竟然也会有分别的路口。

回望这段长期的亲密关系,我发现爱情故事,剥除了仪式感的瞬间,都是成长故事:

第一,我学会了调解自己的情绪,减少对男生的试炼,人类的忍受力是非常有限的,求证太多会成为消耗。

第二,遇到问题及时解决,以免积压怒气值。怒气会伺机在对方无法理解的小事上爆发。如果谈话状态不佳得快速收场,选择精力充沛的时候再去聊开。

特别要紧的是,双方应该是一个完满独立的个体,善良有义气,好聚好散,能尊重彼此的选择,鼓励彼此的发展。

关于恋爱模式,我曾向往学霸式的爱情,永恒的灵魂伴侣,但慢慢发现,一段亲密关系在意的不是双方的学业和事业成就,它基于“共同的生活”,里面除了互相倾听,安抚情绪,共渡难关,还需要能一起享乐,花时间玩耍,这其实也不容易。

失恋那段时间堪称“个人精神史上的遽变期”,用杨明明导演的话说,“失恋的人是高贵的。”

当时,她恰好来纽约放映《柔情史》,我帮助她联络电影节行程,她是我在纽约游荡的借口。我们去东村的复古服饰店,挑选最酷的小棉袄;在威廉斯堡的WholeFoods分享赠送的饮品,买到一个莲蓬的精魂;在布鲁克林大桥下吹风,摆出望穿红尘的pose。仿佛整个城市都在为我疗伤,向我耳语,这世间有更多有趣的事物值得关注。与剪去万千烦恼丝相反,明明为我散开了头发,让蓬松的自然卷堆出小狮子的造型。她在纽约地铁站的人潮里给我拍照,现在想来有点《千禧曼波》的意味。

在她的镜头下,我找回了在原有教育系统里被压抑的“魅力”,我不再是梳拢马尾、睁着大眼睛一脸天真的幼齿少女,我也可以是热情和狂野的外化,将自然卷从难以驯服需要藏匿的劣势,变成勇敢独立无所畏惧的新符号。

外部的变更助我注入重新开始的勇气。当天,我收到了矫正牙齿的塑料模型,按周更换,六个月后,当牙齿完全齐整的时候,我再无伤痛感,原来疼痛和记忆是有限的,时间的确能治愈一切。我向老友倾诉,恢复联络,更新彼此信息。我很欣喜地看到自己控制情绪的能力增强,在忙碌的工作中保持靠谱,也能和自己偶尔反复的心思和解。

我全身心地发展自己,不再以支持对方梦想为借口,逃避发掘自己的职业激情。在许多朋友和这座城市的帮助下,我非常享受自己的生活,也不会恐慌未来遇不到更好的人。说实话,每个人都在关系中成长,如果更晚相遇,大家更能体贴对方。即使没有合适的伴侣,过一个自给自足的快乐人生也是完全可行的!

后来,我认识了一位善良得像小天使的男生,他精力充沛,无比体贴,有着许多爱好,总是积极地面对繁琐事务。我们一起滑雪、溜冰、游泳,我记得一次室内攀岩,我突然恐高进退两难的时候,他没有教我如何退却,而是爬回和我一样的高度,建议我下一步可以往哪走,非常坚定地相信我一定可以做到,我和他分享抵达巅峰的成就感。我们一起削萝卜熬排骨做饭洗碗,也一起浪费时间打游戏,每周揣着会员卡到AMC电影院看荧幕上的纽约,从《蜘蛛侠:平行宇宙》的时代广场,《疾速备战》里的中国城,《太阳也是星星》里的罗岛,《爱宠大机密2》的中央公园,一路刷到《黑衣人:全球通缉》里的布鲁克林,体验多倍的纽约。

话说回来,失恋给我的启示不是“你永远可以遇到更好的人”,而是“无论什么情况下,我都有能力重新开始”。一个人陪伴的时间也许很长,也可能有突然的分别,但是这些共同成长的日子和再见,都是宝贵的经验,有趣的故事。如果有重新出发的能力,快乐始终是可以保证的。

我原本以为推荐华语艺术电影是用爱发光,无私无偿,没想到我可以通过这份熊熊燃烧的激情,在北美发行商这里获取一笔报酬。我凭借自己的语言优势,电影知识,以及微信微博的新媒体技能,找到了独特的职业位置:华语艺术电影发行的专员。

2019年春天,北美涌入一波华语艺术电影,我的机遇也来了。我为Kim Stim发行的胡波导演的《大象席地而坐》做自来水宣传,在“深焦故事”的主持中为Cinema Guild发行的仇晟导演《郊区的鸟》摇旗呐喊,又招呼大家赶紧去AMC看白雪导演入围柏林的《过春天》。最开心的是,Kino Lorber聘请我做毕赣导演《地球最后的夜晚》华语社群宣传,《地球》的北美票房超过40万美元,成为同期艺术电影中的票房冠军,真是让我备受鼓舞!后来,Kino Lorber还推荐我去Cohen Media Group发行的贾樟柯导演的《江湖儿女》小试牛刀。

与此同时,我在国内的新媒体平台主持“深焦故事”,邀请活跃在产业和学界第一线的电影人来分享行业观察、个人经历,为初入行或者读书期间的电影爱好者提供一手的信息。往届嘉宾包括纽约大学毕业回国发展的康越明,从清华、港浸会毕业的《郊区的鸟》导演仇晟,从欧洲FAMU毕业剧本创投获奖的韦永垚,还有在CalArts执教的《动物方言》导演雷磊。我邀请报名的人进入深焦故事微信群,希望大家可以找到同样好奇的伙伴。

三月底,我入选了林肯中心(Film at Lincoln Center)和洛迦诺电影节(Locarno Film Festival)联合举办的“电影产业学院(Industry Academy)”。我和十四个电影人坐在台下,看到Magnolia、Neon、IFC Films的艺术电影发行CEO在台上谈笑风生,给后来者坦诚而智慧的建议,我们感到自己很幸运走进了这扇门。他们是行业顶尖的人物,又是顶要好的朋友,而多年后的我们也将是这样一批互相信赖的中流砥柱,为更多的人打开这扇门。

令人惊喜的是,我还实现了以电影的名义满世界旅行的梦想。夏季,我参与多伦多的木兰电影节,翻译两部影片的映后谈,第一次见到巴黎工作的同事。我联系北美的发行公司,完成了公司的第一笔销售。秋季,我协调杨明明《柔情史》在洛杉矶“中国电影双年展”以及纽约“创新中国文化节”的展映。冬季,我到“美国电影市场”观察行情,在洛杉矶华语电影节代念获奖感言,捧回了《柔情史》“最佳剧情长片”奖。我作为制片主任,远程沟通《漫游》在泰国的后期要求。次年2月,我和严谨的柏林电影节对接无数表格和物料,在“欧洲电影市场”宣传祝新导演的处女作《漫游》和张律导演的新片《福冈》。夏季,我联系周圣崴导演的定格动画《女他》在北美各个电影节的DCP流转。

2019年6月20日,这是我离开纽约前的倒数第34天。因为目前复杂的签证环境,这趟从纽约飞往上海的航班订的是单程机票,究竟是短暂的告别,还是漫长的一去不返?我热爱纽约,但不知与她的缘分有多长。

电影梦开始的地方是卫斯理女子学院,大三交换的时候,我初次了解电影研究这个专业。激情洋溢、学识渊博的意大利电影爷爷,让我第一次看到丢失真相的《罗生门》,在日常生活中融入超现实元素的《世界》,像梦境一般喃喃呓语的长镜头史诗《俄罗斯方舟》,将镜头对准观众的《轻蔑》,以及穿梭于多个哲学论题而无法醒来的《半梦半醒的人生》。我一边学着基础的电影理论,制作视频短片形式的论文,一边在沉醉于带着情感来思考的影像,体会了后现代的碎片感和魔幻感。哪怕是日常看到发愣的松鼠,都以为是世界的录像带卡住了一秒。

我想追求文字所不能抵达的思考,专业从复旦中文转向纽大电影。对于研究者而言,电影比起文学有更多可以探讨的维度,包括画面、调度、声音、表演、产业等等,深挖起来非常有趣。而对于大众来说,比起耗时更久的书籍,每个人只要花两个小时和很低的经济成本,就可以非常享受地拥有一段故事。看电影成为我们时代难得的共同经验,据此,大家可以形成一个对话和交谈的公共空间。一些个人兴趣和社会意味都成为我选择电影研究的原因。

我曾在“自由”的旗帜下掩盖自己“无用”的状态,虽能保持自身的纯净,但是没有发声的平台。如果不能证明理想主义者有存活的空间,那么如何让理想被更多人践行?

好在没有校园庇护的纽约大学,让我在求职压力的滚滚红尘中学习。插着紫色火炬旗帜的就是我们的教学楼,分散在纽约的一个个街区,环绕着永不停息的打桩机,底下是建于二十世纪初隆隆作响徐徐冒烟的老地铁。学校与整个纽约的行色匆匆贴近,每个人都在这座城市里寻找梦想,将梦想变成职业目标。看着许多本科同学创业,我被逼着寻找自己的出路,积累实习经验,找到自己的优势。

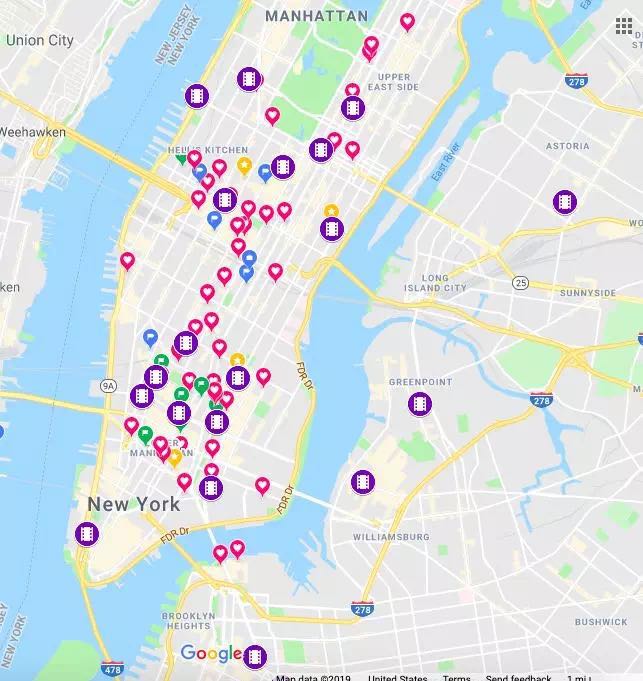

现在看来,我将华语电影推到电影节,在纽约的电影院推广艺术影片,建立电影人和影迷的微信群,所作所为,都是同一个念想的延伸。我总在思考和电影相关的一切。有阵子沉迷众人用私人记忆绘制的纽约地图,于是,我邀请纽约观影团的伙伴,评测纽约近二十家独立艺术电影院和观影场所,发布在我的公众号“萤火点灯人”上。从林肯中心、MoMA、BAM、MoMI的艺术电影支柱,到潮人汇聚的Metrograph,影迷策展的布鲁克林Alamo Drafthouse和Nitehawk鸡尾酒影厅,还包含了法盟、Japan Society、NYU等文化机构,我们细数自己的电影院记忆,把喜爱的地方推荐给其他人。如果我们有一天得离开纽约,我希望这是大家临别的礼物,一张标注着快乐回忆的艺术电影地图。

两年前,我还制作过一个“文学、电影、艺术:海外华人的纽约踪迹”的互动地图。我在纽约的地标上放了木心的诗,北岛的散文,《甜蜜蜜》人物的踪迹,活跃艺术家的工作室,等等。看到他们在林肯中心的音乐会中陶醉,为纽约地铁的臭味而皱眉,在陌生人的善意里感动,用蹩脚的英语和外国友人表达思考,原来我所感受到的孤独或惊喜,这些人也都感受过。遗憾的是,海外华人的奇妙经验和文化冲撞,很难从外部一览无余,必须由后来者的亲身体验一点一点照亮。所幸的是,相对于国内城市样貌的飞速更迭,纽约倒显得迟缓如老档案馆,跨越几十年,你仍能找到他们讨论的地标,联通彼此的经验。我记得白先勇《纽约客》里有个女孩凤仪写信告诉妈妈,“以后不必再寄中国罐头来给我,我已经不做中国饭了,太麻烦。”我望着冰箱里的速冻水饺和印度咖喱饭,深有共鸣,我和最初每周拖着小车去中国超市买菜的自己很不同了。比起吃东西,我还有更多事想做。

对于未知的路,我准备好随时行动,《再次出发》。这是我申请纽约大学电影研究时用的题目。引起我共鸣的是电影《再次出发》中,奈特莉饰演的女孩来纽约逐梦,在天台和街角找到自己的音乐风格。可是我当时没有注意到的是,她与曲风不同的男友分别,遇到许多有趣的人,帮助别人建立联结之后,骑着自行车继续前行。

是的,在纽约做电影,漂泊和未知是常态,但我喜欢这种不断追寻意义感、自己确立路径的方式。我希望能走出这条路来,这样就可以向周围的朋友喊一声:“来吧,这条路走得通,能感到幸福!”

- 本文固定链接: https://douyinkuaishou.cc/?id=16737

- 转载请注明: admin 于 抖音快手 发表

《本文》有 0 条评论