当林宏贤的朋友这样问他时,他答道:“是好奇心。每一条报料带来不同的线索,每天从一个现场赶往另一个现场,往往不知道下一个故事会是什么模样。”

现为独立摄影师的林宏贤曾做过传统纸媒的摄影记者和互联网内容运营。底层人物与社会热点是他长期以来关注的话题,而国内外的“网红现象”更是他近期拍摄项目的切入点。

随着Tik Tok(抖音国际版)等59款应用在印度被禁,以及近期特朗普政府表示将对Tik Tok和微信采取强硬行动,短视频与直播平台的议论与关注重新占领了大众的视野。

在“人人都是网红”的当下,印度人对于网络直播情有独钟,他们的方式更是别具一格:玩蛇、喷火、开拖拉机、徒手开椰子......

那么真实的印度网红生活究竟是怎样的?摄影师林宏贤对于自身身份以及传统媒体的转变又有哪些看法?“内容已死”为何是一个伪命题,自媒体的红利期又是否已经过去?本期采访将试图解答这些问题。

印度北方村寨奥恰(Orchha),在这个只有几千人的村寨,已经有1000多人都在使用VMate,养成了过百位达人网红。达人中有喷火、玩蛇、印度快板这样的硬核技能,也有夸张地表演影视剧片段的年轻男女,还有记录自己做农活、做饭就能火起来的“邻家妹子”。草根网红们举起手机自拍。

林:庞大的人口基数和低互联网普及率的印度市场,是互联网企业发展的新土壤。因此,包括中国在内的许多互联网企业出海的第一站,往往选择在印度。

在拍了许多国产的网红后,我很好奇,在其他国家和地区,是否也在发生着变化。刚好有个朋友在印度做短视频产品,因此我联系到对方。

林:在朋友的介绍下,我认识了在当地负责挖掘草根网红的Albe。最初,我的拍摄方向是印度的草根网红,但是直接寻找网红对人生地不熟的我来说,困难重重。所以,我转换了思路,通过网红星探Albe的视角,记录她所接触的网红。幸运的是,Albe是短视频产品的中国员工,在印度做网红星探1年多,对当地的网红足够了解,她无疑是我拍摄最好的切入点。

Albe在离开村寨奥恰(Orchha)的车上。离开时,高晨意外地在小村口看到一块竖起的简易广告幅。这是村民们自发制作的。他们朴素地用村里的网红代表全村,祝愿来往的人们节日快乐。

极:除了刚提到的寻找拍摄对象的困难,你还遇见过什么比较大的困难?是如何克服的?

林:拍摄印度网红这个题材,是我个人“人在囧途”的现实版。抵达印度首都德里甘地机场的一刻,我就陷入了困境。当时是凌晨1点多到达机场,取行李时我误取了。等我兴致勃勃地到酒店时,才发现行李的密码锁打不开。因为对方的行李箱跟我的一模一样,我甚至认为是密码锁坏了,而没有醒悟是取错行李。直到我把锁撬开,打开行李箱的一刻,才发现取错了。

凌晨四点的印度德里火车站,等车的人和流浪者一同在站前大厅铺上块布,席地而睡,互不干扰。

我陷入绝望,因为我所有的设备(包括相机、镜头、麦克风)都在我丢失的行李中。在印度的头两天,我都在打电话、跑机场、找行李的窘迫中。在朋友的帮助下,求助机场的工作人员。所幸,最后找回了行李。

在拍摄的过程中,我跟着Albe和她的同事,一起从首都德里出发,前往一个偏僻的村寨奥恰村(Orchha)走访。许多草根网红,正是来自于贫穷的城中村,偏远村寨。前往偏远村寨的路途并不容易,我们凌晨3点多一起出发去德里的火车站,搭乘5个多小时的火车,前往占西市,再转乘汽车到偏远的奥恰村。

从印度新德里到北方村寨奥恰(Orchha)的火车上,一家四口共用一张卧铺。

最大的困难,是语言上的。在奥恰村,许多年轻人用当地方言接受采访,部分用英语,但也夹杂着浓厚的口音,这让我采访起来很吃力。因此,很多采访信息,都是靠Albe的印度同事协助我完成。

奥恰村小广场,一名草根网红达人在展示玩蛇,Albe在一旁好奇观望,不敢接近。

林:给我印象最深的是一个草根网红,她叫Komal,原本是一名家庭妇女,大学毕业就和邻居家的男孩结婚了,之后随着打工的丈夫来到德里。从小喜欢跳舞的她看到视频平台上跳舞的女孩,便重燃梦想,开始背着老公在家拍视频。老公晚上上班,白天在家睡觉,Komal就拉块帘子拍小动作幅度的舞蹈。在印度偏保守的地区,女性公开跳舞会被当地人认为是不检点的行为。

Komal原本注定是一名家庭妇女,因为在Vmate上发布自己跳舞的视频走红,成为网红达人。

但是,两个月后Komal从短视频平台上得到了第一笔收入,她欣喜地给丈夫看,说服家里人支持她。Komal的收入从最初每周2000卢比,到后来的最高月入20万卢比(约1.9万人民币),比丈夫收入高出很多,让她的家庭地位大幅提升,丈夫和家人甚至主动替她做家务。

Komal原本注定是一名家庭妇女,因为在Vmate上发布自己跳舞的视频走红,成为网红达人。

印度新德里Nizamuddin火车站附近的城中村,Komal在公益组织Chetna的社区中心教孩子们跳舞。Komal原本注定是一名家庭妇女,因为在Vmate上发布自己跳舞的视频走红,成为网红达人。

移动互联网的应用和普及,让她这样的普通女孩和外部世界取得了某种奇妙的连接。或许没有一个女孩是抱着颠覆刻板印象的使命而来,但这件事本身,却让她们赢得了尊重,改变了自身命运。

极:随着Tik Tok(抖音国际版)等短视频平台在印度被禁,许多印度网红因而失去了生计,对此你有何看法?是否想过回访拍摄这一现象?

林:网红星探Albe所在的短视频产品也在被封禁的应用之列。做为一个报道摄影师,看到消息时,我是很诧异的。这些应用涉及的用户量非常庞大,依靠平台营生的草根网红也甚多。长久以来,印度因为种姓制度、男女地位差距、贫富落差等议题被国际社会长期关注。手机上短视频的出现和普及,成为个体价值表达的重要契机。

短视频平台曾经给草根网红带来改变命运的机会。如果有可能,我希望能回访拍摄,记录他们在失去平台后的变化。

Naina是VMate平台上特别的存在。今年5岁。平台上有37万粉丝,6个月以来收入将近9万卢比。Naina一岁的时候母亲就过世了,爸爸和祖父都是酒鬼。Naina被姑姑姑父一家收养,在家里备受疼爱呵护。Naina从小就很爱美,也喜欢跳舞,在镜头面前不会怯场,乐于展示,也从粉丝中获得了很多鼓励和爱。她现在已经是镇子里的小明星了,已经有人联系到Naina,希望她参与拍摄影视作品。Naina现在刚刚开始上学,在VMate上获得的收入都将用于她的教育。寄养家庭和粉丝们的关爱让这个小女孩快乐地长大。

公益组织Chetna的社区中心的孩子们观看网红达人演出,高晨也看得出神。

Guruchela(右)曾患口腔癌,左脸因为手术凹进去一大块。2015年,因为患病他回到老家拉贾斯坦邦的村子,不能继续以前的工作但还要养活家人,他决定捡起小时候学过的魔术,并将它发展成了职业。现在,他和魔术老师的儿子一起表演、拍小视频,把魔术的神秘、浪漫和惊喜带给更多人。

来自奥恰村寨的女孩Kajul平时就在家里做家务、干农活。偶然有一次,哥哥把她开拖拉机在田里作业的场景拍成短视频,一下子在VMate上蹿红。

极:除了“印度网红”,你的很多组作品都关注了“短视频”、“直播带货”这些热点现象。这是你的一个长期拍摄专题吗?

林:在拍摄“印度网红”之前,我在国内陆续做了许多关于直播、网红的报道题材。2019年,我走访了浙江义乌和河南商丘,做了一个短纪录片系列——“中国快手村”。移动互联网时代,催生了许多新事物,包括直播、草根网红、短视频在内,它们比既往的事物带来了更多的改变,变化也更加急促。

在拍摄《网红直播村》纪录片时,我们前往浙江义乌北下朱村,这里被称为“中国网红直播第一村”。我们遇到了逆袭成为直播电商创业导师的闫博,他曾负债50万,但在义乌靠快手直播一个月卖出35万件羊毛衫;还遇到带着脑瘫患儿一边救治,一边创业的女强人侯悦。

当我们第一天到达“义乌创业之家”时,还没开门,就碰到大批从外地慕名而来的学员,他们都想学习直播,企图以此改变自己的命运。其中一位之前是一名电工,从没接触过直播。那一刻,我真正感受到,全民直播时代的到来。

仅一个北下朱村,就有5000多名草根网红。为了制作爆款视频,一个工厂女老板甚至拿着充气床垫,漂在湖里拍段子,为自家产品代言。

曾几何时,短视频App还被视作是纯粹娱乐休闲的工具,如今,社交电商崛起,直播成为新的带货模式,这一新兴事物不仅改变许多人的命运,还改变了一个行业,甚至一个地区的生活和经济形态。

林:新事物的颠覆与个体命运的沉浮,这一直是我长期创作的方向之一。我试图做一个系统性的记录,下一个相关的拍摄计划,会在我最熟悉的城市——广州进行。今年3月份,广州出台16条政策措施,大力发展直播电商,旨在将广州打造成为全国著名的直播电商之都。广州有充沛的货源、生产力与供应链,我相信,直播将给“千年商都”广州带来很多变化。

2016年,小伟曾是网瘾少年,辍学后在工地打工,因为在快手直播平台健身搬砖等视频在平台上爆红。《快手网红》作品之一。(像素笔记 冯海泳/摄)

极:之前你是报刊的摄影记者和网站栏目主编,后来为什么想转型为独立摄影师?

林:我曾经在纸媒做过摄影记者,在门户当过编辑,也在信息流资讯平台做过运营负责人,恰好发生在媒体变革的不同阶段。唯一不变的,是对社会周遭始终保持好奇。在见识不同媒介形态的生产方式后,我一直相信,足够优质的内容,自有其生命力。也许,需要的只是通过时间来验证。

我逐渐意识到,最正面的验证方式,就是投身其中。因此我从大厂离开,决定做一个独立摄影师。现在想来,像是一个影像生产者的回归——走了许多路,选择一个自我认可的方向,静下心来深耕。

极:你曾在一个访谈中说过:“很多时候遇到想拍的东西时,身体是不自由的,经济上是不独立的。”能具体谈谈作为一个独立摄影师所遇见的困难吗?

林:去年,在腾讯新闻的萤火演讲上,我曾说过:“很多时候遇到想拍的东西时,身体是不自由的,经济上是不独立的。”这是中国目前许多独立,或者说自由摄影师的真实写照。做影像报道需要跟不同角色的人打交道,自身需要投入非常大的时间、精力。而外部的报道环境,给独立摄影师的题材选择空间并不大,时常会有许多各样的束缚。

没有稳定的资金支持,也没有机构媒体的底气,这是独立摄影师肉眼可见的两个难题。过去很长的一段时间,我也时常面临如此的困惑,即如何向拍摄对象解释:我是谁、我要拍什么、报道会发布在何处。

极:在传统纸媒与新媒体之间,你是如何平衡自己的摄影?或者说,传统纸媒的从业经历为你现在的自媒体运营和独立摄影带来了什么?

林:不同的媒介形态,有着完全不一样的内容生产思路。但严格的新闻报道规范,对不同媒介的生产者是共通的,这是基本底线。传统纸媒的从业经历,对我最重要的训练,是让我在此后的拍摄中,保持克制、冷静。

在像素笔记团队内部,我们有个共识:要做最具互联网原生态度的影像生产者。一个内容报道的基本目标,是完成信息传播。我们在做每个选题筛选前,会先评估上线后的传播效果。

2012年,广州,杨箕村留守户。《杨箕村拆迁》作品之一。(像素笔记 冯海泳/摄)

2016年,黄芳展示自己被打的照片。在中国,约四分之一的妇女曾遭受丈夫家暴。《家暴》作品之一。(像素笔记 冯海泳/摄)

因此,运营传播也是我们的一个重点。像素笔记入驻了各大主流资讯平台,是今日头条感光计划的签约账号,去年共获得近40次青云计划奖。像素笔记抖音号发布的短视频中,单个短视频播放量就超过1000万,平均每个视频播放量都超过10万。我们所创作的内容,在人民日报、央视、人民摄影报、腾讯网、凤凰网、新浪网、界面、中国国家地理、人民画报、新周刊、南方都市报等多家媒体发布与转载。

当然,这并不代表,一个选题的执行与否,受制于预期传播度。如果选题的潜在价值足够有深度,我们完全可以抛开所有顾虑,把片子拍好,就够了。

极:你提到了你创办的摄影自媒体“像素笔记”。像素笔记的slogan是“把现实拆解为无数个像素”,而你所在的中国纪实摄影师联盟——“拾城”也将单张照片作为关注的重点。在你看来,单张照片与叙述式的报道摄影的优劣各是什么?你自己更倾向哪一种?

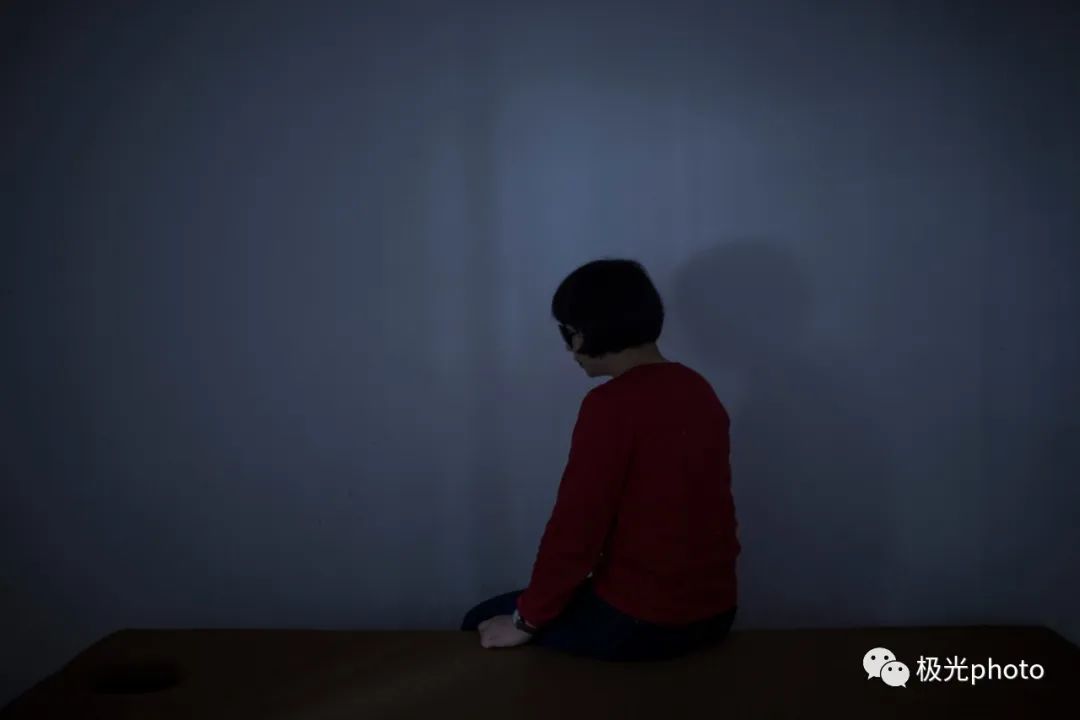

单幅照片,是一个瞬间的凝视,摄影师所要表达的全在这一凝视当中。但观者能从照片中获取的信息有限,体感也是主观的。“拾城”是一个全国各地摄影师的联盟,定位是城市纪实。通过每张照片的氛围、元素、人物,来完成了摄影师的讲述。今年恰好是“拾城”成立五周年,我们集纳了30多位成员,跨越五年,200张最好的照片,做出《日常照度》这本画册。正因为成员多,分布广,时间线张不同瞬间的城市切片组合起来时,才有更深远的意义。

叙述式的报道摄影,包括我现在大多数时候是做融合报道,其中有短片、图片专题与文字报道,每个专题都是完整的叙述性报道。相对单幅照片,它提供观者更多信息,有故事讲述的严谨逻辑。不同形式的内容之间,也能相互补充,完整表达。

极:“纯粹的内容创作者不是一个机会主义者”,这句话也是你在采访中时常提到的。你认为在如今所谓“纸媒已死”甚至“内容已死”的现状下,好的内容或报道应该是怎样的?

林:在移动互联网时代,信息流资讯平台层出不穷,动则十亿的创作补贴推波助澜,日均进入稿库的UGC、PGC内容源多达数十万,这早已不是传统的生产效率能够相提并论的体量。

从得“屌丝”者得天下,到抢夺用户注意力。不论是今日头条的“信息创造价值”,还是一点资讯的“有趣,更有用”等等,底层逻辑都是给内容打标、分类,给用户画像、定位。信息流的最终目的,都是将最适合的内容匹配给最契合的人群用户,从人找信息,到信息找人。

大浪淘沙中,用户从关注浅层阅读转变为对内容的渴求,优质原创内容价值在行业驱动中会逐渐突显自身优势。前几年,关于内容与渠道的地位关系,时有争议。但现在已经很少讨论了,平台在不断成熟,生产者也在不断进化。

两年前,当我开始做像素笔记时,有很多人告诉我:“已经过了自媒体的红利期”。

“纯粹的内容创作者不是一个机会主义者”这句话,是对此观点的最好回答。我一直相信,足够优质的内容,自有其生命力,“内容已死”,是个伪命题。

极:底层人物与社会热点是你长期关注的重心,你觉得你的摄影能为他们或这个社会带来哪些改变?

林:我常觉得,摄影师像一个猎手,猎取他们的故事。为了记录,我们闯入他者的生活,却又不得不抽离出来,保持客观冷静。我常对报道是否能改变他们感到困惑与质疑,因此,在内心也对他们充满感激,感激他们的每一次信任。

过去的一年,像素笔记也投身到今日头条感光计划的公益拍摄中。我们的镜头中,记录了许多身处重病的家庭,在他们身上折射出普通家庭患病后的遭遇。他们往往家庭经济欠佳,对大病预防欠缺认识,当面临突如其来的大病时,手足无措。

我记得第一次拍摄的患儿,是一名白血病儿童。他从外地来到广州,和母亲租住在南方医院附近的白水塘城中村。当时,我差点在城中村迷了路。因为毗邻全国以治疗血液病著称的广州南方医院,白水塘城中村聚集了大量各地前来求医的重症病患者。

穿过狭窄的街巷,我走进一栋昏暗的民房,在出租屋里见到了这个9岁患白血病的女孩。怕在脏乱差的城中村被细菌感染,她一直戴着口罩,更显得面黄肌瘦。我们记录她的救治故事,为她在网上发起救助。今年,得知她已顺利接受骨髓移植手术后,感到很欣慰。

一年来,像素笔记拍摄了数十个大病家庭,用摄影报道的方式,为他们筹集善款。有的度过难关,有的还在与病魔抗争,所幸,他们都没有放弃对生命的渴望。

从千里之外的乡村,来到城市就医,奋力挣扎,希望获得活下来的生存机会。在他们身上,我们看到了大病医疗资源的紧缺,也感受到普通人对于生命的坚韧力量,这也是我们致力于公益拍摄的初衷。

曾获第五届台海新闻摄影大赛金奖。作品入选第十二届全国摄影艺术大展、中国文联中国青年城市纪实影展、丽水摄影节展多个展览。2018年索尼青年摄影师发展计划入选者、今日头条“感光计划”2019年度公益摄影师。

极光视觉“城市影像”系列关注长期调查、报道与拍摄城市的摄影师以及以城市为创作对象与实践场所的艺术家,旨在通过对不同题材、风格与方法的影像作品的呈现,提供新的观看视角与创作方法。欢迎广大读者来稿。(投稿邮箱:,请附上图文与联系方式。)

- 本文固定链接: http://douyinkuaishou.cc/?id=18959

- 转载请注明: admin 于 抖音快手 发表

《本文》有 0 条评论